Гормон для роста для почек растений. Гормоны растений. Главные классы гормонов растений

Фитогормоны - соединения, с помощью которых осуществляется взаимодействие клеток, тканей и органов и которые в малых количествах необходимы для запуска и регуляции физиологических и морфогенетических программ растений (В. В. Полевой, 1989). Выделяют пять групп фитогормонов (рис.):

ауксины,

гиббереллины,

цитокинины,

абсцизины,

Общие черты Фитогормонов:

это сравнительно низкомолекулярные органические соединения,

действие проявляют в очень низких концентрациях (10 -10 моль/л);

как правило, образуются в одной части растения, а действуют в другой, куда транспортируются;

регулируют крупные морфогенетические и физиологические программы и подпрограммы;

регулируют синтез эндогенных вещества негормональной природы: фузикокцины, полиамины, бугатастины, фенолы и терпеноиды, производные мочевины, витамины и др.

Каждая клетка способна синтезировать все группы гормонов. Однако в системе целого растения на биосинтетические функции клеток накладывается ряд запретов.

Все регуляторные соединения

синтезируются из АК или ОК ;

их биосинтез происходит из продуктов фотосинтеза и дыхания;

как стимуляторов, так и ингибиторов имеют общих предшественников (хорезмовая, мевалоновая кислоты).

Фитогормоны полифункциональны , регулируют многие физиологические процессы, физиологическое действие их на растение зависит от следующих факторов:

специфики объекта - видовых, органных, тканевых, возрастных и других особенностей растительного объекта, определяющих его восприимчивость к фитогормону;

концентрации фитогормона - активирует или ингибирует данный физиологический процесс или функцию;

соотношения данного фитогормона с другими;

обеспеченности растительного объекта необходимыми факторами минерального и углеродного питания;

напряженности факторов внешней среды (свет, температура, вода и др.), создающих необходимые условия для действия фитогормона.

Устойчивость растений к воздействию неблагоприятных факторов среды связана с защитными реакциями, формирующимися с участием гормонов. В период действия стрессора преобладает роль гормонов-ингибиторов, а при выходе растений из состояния стресса - гормонов-активаторов.

Передвижение ауксинов идет в основном базипетально, цитокининов - акропетально, другие гормоны передвигаются в обоих направлениях.

Ауксины

Ауксины - соединения преимущественно индольной природы : ИУК и ее производные (индолил-3-ацетальдегид, индолил-3-ацетонитрил, индолил-3-молочная кислота, метиловый и этиловый эфиры ИУК, триптамин и др.).

Ауксин синтезируется по схеме(рис.):

ФЭП -> Эр-4-Ф -> шикимовая кислота -> триптофан -> ИУК.

Ауксины образуются преимущественно в верхушечных меристемах стебля, наиболее интенсивно в верхушке главного побега, и корня, а также в молодых листьях (рис.). Содержание ИУК колеблется от 1 до 100 мкг/кг сырой массы. Больше всего ИУК в растущих почках и листьях, в пыльце, формирующихся семенах . Некоторые микоризные грибы выделяют ауксин, который тормозит рост корней растений. Образование клубеньков на корнях бобовых стимулирует ауксин, синтезируемый клубеньковыми бактериями.

Транспорт ауксина в растении проходит строго полярно, в основном вниз по стеблю от верхушки побега к кончику корня (базипетально), к рецепторным клеткам зоны растяжения корня. Сюда вливаются и потоки ауксина из листьев. Полярный транспорт ауксина, возможно, является одной из причин полярного характера роста и морфогенеза растений (В. В. Полевой, 1988). Транспорт ауксина - активный процесс; он проходит по клеткам флоэмы , а также по симпласту и апопласту других тканей растения. Экзогенный ауксин, нанесенный на корни растений, способен передвигаться по ксилеме вверх в акропетальном направлении.

Ауксины - фитогормоны преимущественно индольной природы - индолил уксусная кислота (ИУК) и ее производные.

Продуцируются растущими верхушками (апексами) стеблей, корней и перемещаются в зону растяжения клеток, усиливая рост стеблей, листьев и корней. ИУК больше всего в развивающихся почках и листьях, активном камбии, в формирующихся семенах, в пыльце.

Физиология действия: активирует деление и растяжение клеток, необходим для формирования проводящих пучков и корней. Способствует разрастанию околоплодника, обладает отрагирующим действием (притягивает питательные вещества), задерживает процессы старения органов и тканей, обуславливают явление апекального доминирования (тормозит рост пазушных почек). Участвует в тропизмах и настиях.

Вызывает: партенокарпию, задерживает опадение завязей и листьев, стимулирует образование корней у черенков. Чувствительность корней выше, чем стеблей.

ИУК образуется из триптофана. Содержание от 1 до 1000 мкг на кг сырой массы. Находится в свободном и связанном состоянии.

Механические действия: индуцирование увеличение степени растяжения клеточных стенок, усиление дыхания, синтеза белка и нуклеиновых кислот.

К ауксинам относят некоторые фенольные соединения, стимулирующие рост растений: фелумовая кислота, ионфениловый спирт, ванилин, кофейная кислота (более слабым действием).

Синтетические регуляторы роста ауксинного типа.

Влияют подобно ИУК, но действуют в меньших количествах и более продолжительно. Относятся к индольным, фенольным соединениям и к нафтилалкилкарболовым кислотам:

индолилмасляная кислота (ИМК)

2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д)

1-нафтилуксусная кислота(1-НУК)

Применение:

Стимуляция укоренения черенков:

черенки плодовых и лесных растений. Обработка оснований черенков растворами ИМК или 1-НУК (у вяза 50 мг/л)

Получение партенокарпических плодов и стимуляция плодообразования.

Опрыскивание цветков томата, огурцов и др. растворами синтетических ауксинов - образование плода без оплодотворения. Широко используется в теплицах.

Уменьшение предуборочного старения плодов. Обработка кроны яблонь, груш и др. 1-НУК или 2,4 -Д задерживает образование отделительного слоя в плодоножках (благоприятен при хранении).

Прореживание цветков и завязей у плодовых. Раствор 1-НУК в повышенных концентрациях (15-50 мг/л), обработка кроны деревьев во второй половине цветения, удаляет лишние цветки (образуется этилен).

Уничтожение сорняков 2,4- Д и другие хлорфенокси кисл. широко используются для уничтожения (0,6-1,5 кг/га) пшеницы, риса, кукурузы и др. культур

Действие:

Стимулирует все три фазы роста клеток . С этим действием связаны образование корней, камбиальная активность и образование каллуса, разрастание завязи партенокарпических плодов.

Регулирует формирование проводящих пучков ,

Обусловливает явления фото- и геотропизма у растений, связанные с несимметричностью его распределения. Смещение ауксина на теневую или нижнюю сторону стебля усиливает ее рост, что приводит к изгибанию. В геотропизме корня кроме ауксина большую роль играют также ингибиторы, синтезируемые в корневом чахлике растущего корня. Ауксин регулирует двигательную реакцию листьев, цветков и усиков растений.

Определяет апикальное доминирование - растущая верхушка побега подавляет пробуждение и рост пазушных почек. Регуляция этого процесса определяется взаимодействием ауксина с цитокининами и гиббереллинами. Гиббереллин усиливает апикальное доминирование. При обработке же цитокинином пазушная почка пробуждается и трогается в рост.

Стимулирует ризогенез и образование боковых корней . Образование боковых корней является следствием активизации деления клеток перицикла. Вторичное же утолщение корня регулируется ауксином совместно с цитокинином. Ауксины регулируют транспорт и распределение различных веществ в растении, г. е. влияют на полярность тканей и органов растений, в том числе и на полярность корнеобразования (Р. X. Турецкая. 1961). Ауксин стимулирует образование корней на листовых и стеблевых черенках.

Регулирует цветение, рост и созревание плодов . Ауксин тормозит переход к цветению короткодневных растений и стимулирует длиннодневных . У огурца при обработке ауксином возрастает число женских цветков, увеличивается урожай плодов и семян. Рост цветоноса розеточных растений зависит от транспорта ауксина из цветка или соцветия. Ауксин пыльцы необходим для роста пыльцевой трубки . Семена являются источником ауксина в развивающихся плодах. При удалении их плод не растет, однако после обработки ауксином его рост возобновляется. Изменяя содержание ауксина в плодах, можно управлять их созреванием. Индуцируют партенокарпию .

Синтетические аналоги ауксина - индолилмасляная кислота (ИМК), нафтилуксусная кислота (НУК), 2-нафтоксиуксусная кислота (НОУК), 2,4-Д, 4Х - обладают высокой физиологической активностью.

Регулирует опадание листьев, завязей и плодов . С этой же целью ауксины применяют при пересадке древесных и овощных растений, при старении листьев, плохом опылении цветков, образовании излишнего числа завязей и плодов. Образование отделительного слоя является результатом уменьшения транспорта ауксина из этих органов в черешок или плодоножку.

Обработка растений регуляторами роста позволяет уменьшить осыпание завязей у томата, предуборочное опадание плодов и ягод, ускорить опадание листьев хлопчатника для комбайновой уборки.

Гормоны растений, или фитогормоны, вырабатываемые растениями органические вещества, отличные от питательных веществ и образующиеся обычно не там, где проявляется их действие, а в других частях растения. Эти вещества в малых концентрациях регулируют рост растений и их физиологические реакции на различные воздействия. В последние годы ряд фитогормонов удалось синтезировать, и теперь они находят применение в сельскохозяйственном производстве. Их используют, в частности, для борьбы с сорняками и для получения бессемянных плодов.

Растительный организм – это не просто масса клеток, беспорядочно растущих и размножающихся; растения и в морфологическом, и в функциональном смысле являются высокоорганизованными формами. Фитогормоны координируют процессы роста растений. Особенно отчетливо эта способность гормонов регулировать рост проявляется в опытах с культурами растительных тканей. Если выделить из растения живые клетки, сохранившие способность делиться, то при наличии необходимых питательных веществ и гормонов они начнут активно расти. Но если при этом правильное соотношение различных гормонов не будет в точности соблюдено, то рост окажется неконтролируемым и мы получим клеточную массу, напоминающую опухолевую ткань, т.е. полностью лишенную способности к дифференцировке и формированию структур. В то же время, надлежащим образом изменяя соотношение и концентрации гормонов в культуральной среде, экспериментатор может вырастить из одной-единственной клетки целое растение с корнями, стеблем и всеми прочими органами.

Химическая основа действия фитогормонов в растительных клетках еще недостаточно изучена. В настоящее время полагают, что одна из точек приложения их действия близка к гену и гормоны стимулируют здесь образование специфичной информационной РНК. Эта РНК, в свою очередь, участвует в качестве посредника в синтезе специфичных ферментов – соединений белковой природы, контролирующих биохимические и физиологические процессы.

Гормоны растений были открыты только в 1920-х годах, так что все сведения о них получены сравнительно недавно. Однако еще Ю.Сакс и Ч.Дарвин в 1880 пришли к мысли о существовании такого рода веществ. Дарвин, изучавший влияние света на рост растений, писал в своей книге Способность к движению у растений (The Power of Movement in Plants): «Когда проростки свободно выставлены на боковой свет, то из верхней части в нижнюю передается какое-то влияние, заставляющее последнюю изгибаться». Говоря о влиянии силы тяжести на корни растения, он пришел к заключению, что «только кончик (корня) чувствителен к этому воздействию и передает некоторое влияние или стимул в соседние части, заставляя их изгибаться».

В течение 1920–1930-х годов гормон, ответственный за реакции, которые наблюдал Дарвин, был выделен и идентифицирован как индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Работы эти выполнили в Голландии Ф.Вент, Ф.Кёгль и А.Хаген-Смит. Примерно в то же время японский исследователь Е.Куросава изучал вещества, вызывающие гипертрофированный рост риса. Теперь эти вещества известны как фитогормоны гиббереллины. Позже другие исследователи, работавшие с культурами растительных тканей и органов, обнаружили, что рост культур значительно ускоряется, если добавить к ним небольшие количества кокосового молока. Поиски фактора, вызывающего этот усиленный рост, привели к открытию гормонов, которые были названы цитокининами.

Главные классы гормонов растений

Гормоны растений можно объединить в несколько главных классов в зависимости либо от их химической природы, либо от оказываемого ими действия.

Ауксины. Вещества, стимулирующие растяжение клеток растений, известны под общим названием «ауксины». Ауксины вырабатываются и накапливаются в высоких концентрациях в верхушечных меристемах (конусах нарастания побега и корня), т.е. в тех местах, где клетки особенно быстро делятся. Отсюда они перемещаются в другие части растений. Нанесенные на срез стебля ауксины ускоряют образование корней у черенков. Однако в чрезмерно больших дозах они подавляют корнеобразование. Вообще чувствительность к ауксинам у тканей корня значительно выше, чем у тканей стебля, так что дозы этих гормонов, наиболее благоприятные для роста стебля, обычно замедляют корнеобразование.

Это различие в чувствительности объясняет, почему верхушка горизонтально лежащего побега проявляет отрицательный геотропизм, т.е. изгибается кверху, а кончик корня – положительный геотропизм, т.е. изгибается к земле. Когда под действием силы тяжести ауксин скапливается на нижней стороне стебля, клетки этой нижней стороны растягиваются сильнее, чем клетки верхней стороны, и растущая верхушка стебля изгибается кверху. По-другому действует ауксин на корень. Скапливаясь на нижней его стороне, он подавляет здесь растяжение клеток. По сравнению с ними клетки на верхней стороне растягиваются сильнее, и кончик корня изгибается к земле.

Ауксины ответственны и за фототропизм – ростовые изгибы органов в ответ на одностороннее освещение. Поскольку под действием света распад ауксина в меристемах, по-видимому, несколько ускоряется, клетки на затененной стороне растягиваются сильнее, чем на освещенной, что заставляет верхушку побега изгибаться по направлению к источнику света.

Так называемое апикальное доминирование – явление, при котором присутствие верхушечной почки не дает пробуждаться боковым почкам, – тоже зависит от ауксинов. Результаты исследований позволяют считать, что ауксины в той концентрации, в какой они накапливаются в верхушечной почке, заставляют верхушку стебля расти, а перемещаясь вниз по стеблю, они тормозят рост боковых почек. Деревья, у которых апикальное доминирование выражено резко, как, например, у хвойных, имеют характерную устремленную вверх форму, в отличие от взрослых деревьев вяза или же клена.

После того как произошло опыление, стенка завязи и цветоложе быстро разрастаются; образуется крупный мясистый плод. Рост завязи связан с растяжением клеток – процессом, в котором участвуют ауксины. Теперь известно, что некоторые плоды можно получить и без опыления, если в подходящее время нанести ауксин на какой-нибудь орган цветка, например на рыльце. Такое образование плодов – без опыления – называют партенокарпией. Партенокарпические плоды лишены семян.

На плодоножке созревших плодов или на черешке старых листьев образуются ряды специализированных клеток, т.н. отделительный слой. Соединительная ткань между двумя рядами таких клеток постепенно разрыхляется, и плод или лист отделяется от растения. Это естественное отделение плодов или листьев от растения называется опадением; оно индуцируется изменениями концентрации ауксина в отделительном слое.

Из природных ауксинов шире всего распространена в растениях индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Однако этот природный ауксин применяется в сельском хозяйстве значительно реже, чем такие синтетические ауксины, как индолилмасляная кислота, нафтилуксусная кислота и 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д). Дело в том, что ИУК под действием ферментов растения непрерывно разрушается, тогда как синтетические соединения не подвержены ферментативному разрушению, и потому малые их дозы способны вызывать заметный и долго сохраняющийся эффект.

Синтетические ауксины находят широкое применение. Их используют для усиления корнеобразования у черенков, которые без этого плохо укореняются; для получения партенокарпических плодов, например у томатов в теплицах, где условия затрудняют опыление; для того чтобы вызвать у плодовых деревьев опадение части цветков и завязей (сохранившиеся плоды при таком «химическом прореживании» оказываются крупнее и лучше); чтобы предотвратить предуборочное опадение плодов у цитрусовых и некоторых семечковых, например у яблонь, т.е. чтобы отсрочить их естественное опадение. В высоких концентрациях синтетические ауксины применяются в качестве гербицидов для борьбы с некоторыми сорняками.

Гиббереллины. Гиббереллины широко распространены в растениях и регулируют целый ряд функций. К 1965 было идентифицировано 13 молекулярных форм гиббереллинов, очень сходных химически, но весьма различающихся по своей биологической активности. Среди синтетических гиббереллинов чаще всего применяется вырабатываемая микробиологической промышленностью гибберелловая кислота.

Важный физиологический эффект гиббереллинов – ускорение роста растений. Известна, например, генетическая карликовость у растений, при которой резко укорочены междоузлия (участки стебля между узлами, от которых отходят листья); как выяснилось, это связано с тем, что у таких растений генетически заблокировано образование гиббереллинов в процессе метаболизма. Если, однако, ввести в них гиббереллины извне, то растения будут расти и развиваться нормально.

Многим двулетним растениям для того, чтобы выбросить стрелку и зацвести, требуется в течение определенного времени пребывание либо при низкой температуре, либо на коротком дне, а иногда и то и другое. Обработав такие растения гибберелловой кислотой, их можно заставить зацвести в условиях, при которых возможен только вегетативный рост.

Подобно ауксинам, гиббереллины способны вызывать партенокарпию. В Калифорнии их регулярно применяют для обработки виноградников. В результате такой обработки грозди получаются более крупными и лучше сформированными.

Во время прорастания семян решающую роль играет взаимодействие гиббереллинов и ауксинов. После набухания семени в зародыше синтезируются гиббереллины, которые индуцируют синтез ферментов, ответственных за образование ауксина. Гиббереллины также ускоряют рост первичного корешка зародыша в то время, когда под влиянием ауксина оболочка семени разрыхляется и зародыш растет. Первым из семени появляется корешок, а за ним и само растеньице. Высокие концентрации ауксина вызывают быстрое удлинение стебелька зародыша, и в конце концов верхушка проростка пробивает почву.

Растительные гормоны, или фитогормоны – это химические вещества, вырабатываемые в растениях и регулирующие их рост и развитие

Имеют следующие особенности: эндогенное происхождение – образуются из органических кислот, в частности, из аминокислот; действуют не только в местах образования, но и на расстоянии от них, т.е. транспортируются по растениям; действуют в малых концентрациях.

Фитогормоны менее специфичны, чем гормоны животных, проявляют однотипное действие на одни и те же метаболические процессы: растяжение клеток или подавление их роста за счет торможения ионного транспорта; влияние на синтез ферментов и их активность; изменение проницаемости мембран растительных клеток; активация или ингибирование процессов биосинтеза РНК и белка.

В настоящее время известно семь групп фитогормонов: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды, фузикокцины.

Ауксины были открыты в 20-е годы ХХ века как фактор тропизмов растений. Химическая природа – индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Стимулируют образование корневой системы у черенков, применяют при выращивании плодовых деревьев – для удаления избыточных завязей, при выращивании зерновых культур – для уничтожения сорняков.

Гиббереллины были открыты в 1926 г. В 1938 г. в Японии они были выделены как продукты патогенного гриба Gibberella fujjcuroi , которые вызывают чрезмерный вегетативный рост риса. Химическая природа – дитерпеноиды, состоящие из четырех изопреновых остатков. Известно около 70 представителей, в т.ч. 45 – выделены из растений. Применяют для повышения урожайности некоторых сортов винограда, для защиты ягод от фитопатогенных грибов. Способны выводить семена и клубни из состояния покоя.

Цитокинины были открыты в 1955 г. как факторы, стимулирующие деление клеток. Известно 13 представителей. Химическая природа – производные 6-аминопурина. Задерживают старение листьев, регулируют формирование хлоропластов, повышают устойчивость клеток растений к неблагоприятным воздействиям (повреждающим температурам, недостатку воды, повышенной засоленности, рентгеновскому излучению, воздействию пестицидов). Способны выводить семена и клубни из состояния покоя.

Этилен – бесцветный газ, растворимый в воде. В 1901 г. Д.Н. Нелюбов из Петербургского университета сообщил о том, что этилен, входящий в состав светильного газа, стимулирует опадение листьев и нарушает фототропизм проростков гороха. В 1934 г. этиле был обнаружен в газообразных выделениях хранящихся яблок. Это послужило основанием для того, чтобы считать его фитогормоном. Его синтезируют грибы и высшие растения. По мере старения тканей синтез этилена увеличивается. Этот гормон стимулирует процессы опадания листьев и плодов. Этилен и его производные применяют для ускоренного созревания плодов. Разработан препарат э с т р е л, который при попадании в растение выделяет этилен. Эстрел применяют для регуляции созревания томатов, вишен и других овощей и фруктов. Стимулирует образование абсцизовой кислоты.

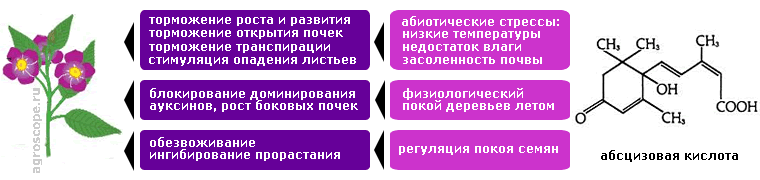

Абсцизовая кислота (АБК) выделена в 1964 г. из молодых коробочек хлопчатника. Химическая природа – секвитерпен, синтезируется из мевалоновой кислоты во всех органах растений. Является антагонистом других фитогормонов. Обладает мощным ингибиторным действием – ускорят распад нуклеиновых кислот, белков, хлорофилла. Инициирует синтез стрессовых белков. Они ответственны за обезвоживание семян, что обеспечивает их покой.

Брассиностероиды. Химическая природы – стероиды. Регулирует рост семяпочки, стимулирует ее развитие и образование семян; стимулируют устойчивость к стрессам и грибным заболеваниям.

Фузикокцины. Химическая природа – стероиды. Выводит семена из состояния покоя, ускоряет их прорастание.

Фитогормоны активно влияют на синтез, распад и транспорт друг друга. Поэтому изменение уровня одного фитогормона приводит к изменению всех фитогормональной системы.

Фиторегуляторы

Фиторегуляторы – это природные и синтетически препараты, которые вызывают различные ростовые или формативные эффекты и не обладают действием удобрений и гербицидов. Известно около 5 тыс. соединений, которые обладают регуляторной активностью, однако в практике применяется лишь несколько десятков (около 1%).

Фиторегуляторы регулируют: дифференцировку клеток; клеточные деления; образование новых тканей и органов; темпы роста и развития растений; продуктивность растений; качество урожая.

Фиторегуляторы влияют на фитогормональную систему растений следующим образом: повышение уровня фитогормона при введении извне его аналога; стимулирование или подавление биосинтеза фитогормона; блокирование транспорта фитогормона; стимулирование или подавление системы инактивации фитогормона; конкуренция за присоединение к рецептору фитогормона; инактивация фитогормонрецепторного комплекса.

В сельском хозяйстве и биотехнологии растений применяют синтетические регуляторы – аналоги и антагонисты всех групп фитогормонов. Некоторые регуляторы могут вызывать нарушения хромосом. Такие препараты нельзя использовать в промышленном масштабе в целях сохранения генофонда растений.

Вопросы для самоконтроля

1) Преимущества бактериальных удобрений перед химическими средствами повышения урожайности растений.

2) Какие группы бактериальных удобрений Вам известны?

3) Дайте характеристику бактериальных удобрений на основе активных жизнеспособных бактерий из рода Rhizobium (нитрагин и ризоторфин).

4) Дайте характеристику бактериальных удобрений, содержащих свободно-живущий почвенный микроорганизм азотобактер – Azotobacter chroococcum (флавобактерин и ризоэнтерин).

5) Дайте характеристику бактериальных удобрений ризобактерина и экстрасола.

6) Дайте характеристику бактериального удобрения фосфоробактерина, содержащего споры капустной палочки Bacillus megaterium var. phosphaticum .

7) Дайте характеристику биологически активного грунта АМБ.

8) Какова роль грибов-микоризообразователей в повышении урожайности растений?

9) Роль фиторегуляторов в повышении урожаности сельскохозяйсвтеных культур.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная

1. Блинов, В.А. Общая биотехнология: Курс лекций. В 2-х частях. Ч. 2. – Саратов: ФГОУ ВПО «Саратовский СГАУ», 2004. – 144 с. – ISBN 5-7011-0436-2

2. Елинов, Н.П. Основы биотехнологии / Н.П. Елинов. – СПб.: Наука, 1995. – ISBN 5-02-026027-4

3. Клунова, С.М. Биотехнология: учебник / С.М. Клунова, Т.А. Егорова, Е.А. Живухина. – М.: Академия, 2010. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-6697-4

4. Сельскохозяйственная биотехнология / Шевелуха В.С. и др. – М.: Высшая школа, 2003. – 427 с. – ISBN: 5-06-004264-2

5. Тарантул, В.З. Толковый биотехнологический словарь русско-английский: справочное издание [Электронный ресурс] / В.З. Тарантул. – М.: Языки славянских культур, 2009. – 936 с. – ISBN: 978-5-95-51-0342-6 – Доступ с сайта научной библиотеки СГАУ – ЭБС IPRbooks

Дополнительная

1. Биологические препараты. Сельское хозяйство. Экология: Практика применения / ООО «ЭМ-Кооперация» / сост.: Костенко Т.А., Костенко В.К.; под ред. П.А. Кожевина. – Саранск: ГУП РМ «Республиканская типография «Красный Октябрь», 2008. – 296 с. – ISBN 978-5-7493-1236-2

2. Биотехнология: учебное пособие для вузов, в 8 кн., под ред. Егорова Н.С., Самуилова В.Д. – М., 1987.

3. Блинов, В.А. Биотехнология (некоторые проблемы сельскохозяйственной биотехнологии) / В.А. Блинов. – Саратов: ОГУП «РИК «Полиграфия Поволжья», 2003. – 196 с.

4. Блинов, В.А. ЭМ-технология – сельскому хозяйству / В.А. Блинов. – Саратов, 2003. – 205 с.

5. Журнал «Биотехнология» (аннотации статей) (ссылка доступа – http://www.genetika.ru/journal)

6. Интернет-журнал «Коммерческая биотехнология» (ссылка доступа – http://cbio.ru)

7. Оn-line-журнал «Биотехнология. Теория и практика» (ссылка доступа – http://www.biotechlink.org)

Решающая роль в регулировании роста и развития в настоящее время отводится фитогормонам - веществам, образующимся внутри растений, обладающим большой физиологической активностью, способностью к передвижению из места образования в другие органы и ткани и вызывающим специфический ростовой или формообразовательный эффект.

Регуляторы роста и развития - это органические соединения иного типа, чем питательные вещества, вызывающие стимуляцию (усиление) или ингибирование (ослабление) процессов роста и развития. Они могут быть как природными веществами (фитогормоны, образующиеся внутри растений), так и синтезированными человеком препаратами, используемыми в растениеводстве.

Фитогормоны влияют на деление и растяжение клеток, образование корней на побегах (черенках), дифференциацию тканей, апикальное доминирование, геотропическую и фототропическую реакции растений, переход к цветению, покою и выход из состояния покоя.

У растений выделено пять групп (классов) фитогормонов - ауксины, гиббереллины, цитокинины, ингибиторы роста и этилен .

Ауксины - фитогормоны преимущественно индольной природы: индолилуксусная кислота и ее производные (50), вызывающие растяжение клеток, активирующие рост отрезков колеоптилей, стеблей, листьев и корней, вызывающие тропические изгибы, стимулирующие образование корней у черенков растений. Ауксины синтезируются в апикальной меристеме и в растущих тканях.

Гиббереллины (ГК) - фитогормоны - преимущественно гибберел- ловая кислота ГК3 (51) и другие гиббереллины (их известно более 50), - стимулирующие деление или растяжение клеток, индуцирующие или активирующие рост стебля, прорастание семян, образование партенокарпических плодов, нарушающие период покоя и индуцирующие цветение длинно дневных видов. Синтезируются в молодых листьях, молодых семенах, плодах, в верхушках корней.

Цитокинины - фитогормоны, главным образом производные пуринов (52), стимулирующие деление клеток, прорастание семян, способствующие заложению почек у целых растений и изолированных тканей. Источниками цитокининов служат плоды и ткани эндосперма.

Кроме веществ гормональной природы свойством стимулировать рост и развитие растений обладают и некоторые природные соединения негормональной природы - витамины, некоторые фенолы, произволные мочевины и другие вещества. Как и фитогормоиы, они образуются в растениях в очень малых количествах, но обладают лишь частью регу- ляториых свойств фитогормонов. Так. не все витамины могут транспортироваться по растению, а ростовой и формативный эффект они окашивают лишь в сочетании с фитогормонами. Таким образом, они могут быть отнесены к группе сопутствующих регуляторов с синергистиче- ским принципом действия, усиливающим действие фитогормонов.

Все природные фитогормоны, стимулирующие рост растений, - ауксины, гиббереллины, цитокинины и негормональные соединения со стимулирующим действием объединяются понятием ростовые вещества.

В практике растениеводства широко используются синтетические регуляторы роста, также стимулирующие рост и развитие. Все регуляторы роста, активирующие отдельные фазы роста и органогенеза растений, т. е. природные ростовые вещества и синтезированные, объединяются в группу стимуляторов роста. Синтетическими аналогами фитогормонов - ауксинов и цитокининов - являются а-нафтилуксусная кислота (а-НУК), О-инцолилмасляная кислота (0-ИМК), 2,4-дихлор- феноксиуксусная кислота (2,4-Д), кинетин, 6-бензиламинопурии (6- БАП). Стимуляторы роста типа ауксинов (а-НУК, (3-ИМК, 2,4-Д) применяют для активации корнеобразования, опадения листьев, плодов; типа гиббереллинов - для стимуляции роста стеблей и увеличения размеров цветков и плодов; типа цитокининов (кинетин, 6-БАП) -для активации роста культуры тканей.

В статье даются основополагающие сведения о фитогормонах и их роли в организме растений на всех этапах их жизненного цикла, в т.ч. приводится их классификация, дается краткая характеристика их природы и свойств, а также рассматриваются в общих чертах механизмы их воздействия на различных уровнях организма растений в процессе их роста, развития и реакции на воздействие факторов окружающей среды. Тема рассматривается с привязкой к агропрепаратам - регуляторам роста.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Фитогормонами называют вещества, вырабатываемые растениями для управления собственным ростом и развитием, а также реакцией на воздействия окружающей среды. Фитогормоны управляют прорастанием семян, образованием и ростом корней, побегов и листьев, цветением, завязыванием и ростом плодов и, наконец, торможением всех процессов обмена веществ в конце сезона с окончательным увяданием всего растения или его переходом в зимнюю спячку. Кроме того, они отвечают за адаптацию растений к таким факторам, как гравитация, освещение, температурный режим, недостаток влаги и питания, а также за сопротивляемость вредителям и инфекциям.

У растений нет специальных органов для выработки фитогормонов, аналогичных железам внутренней секреции у животных. Фитогормоны вырабатываются непосредственно клетками тканей растений, однако при этом существует определенное распределение зон выработки, т.е. одни фитогормоны вырабатываются, премущественно, в верхушках растений, другие в корнях, третьи в листьях и т.д. Необходимый для начального роста запас фитогормонов присутствует в семенах.

Фитогормоны делятся на категории в зависимости от химической структуры и спектра действия. Интернет-источники для садоводов обычно ограничиваются рассмотрением пяти-шести наиболее известных, однако современная наука насчитывает уже не менее 9-ти хорошо изученных категорий: ауксины, цитокинины, гиббереллины, брассиностероиды, жасмонаты, салицилаты, стриголактоны, абсцизиновую кислоту и этилен. Кроме того, имеются еще и недостаточно изученные категории полипептидных фитогормонов (системин и др.) и фитогормонов-полисахаринов. Процесс открытия новых фитогормонов продолжается.

Спектр действия фитогормонов разнообразен и каждый из них выполняет не одну, а несколько функций, зависящих от типа растительной ткани, места воздействия и внешних условий. Более того, фитогормоны, по большей части, работают не в одиночку, а в тесном взаимодействии друг с другом, образуя перекрестные связи. Полное рассмотрение всех сторон и механизмов их функционирования требует серьезной начальной подготовки и весьма объемно, поэтому ограничимся лишь кратким обзором наиболее важных моментов.

АУКСИНЫ И ЦИТОКИНИНЫ

Ауксины и цитокинины в большинстве популярных публикаций рассматривают как независимые компоненты гормональной системы с различными функциями. На самом же деле они имеют, в основном, идентичные, но зеркально-симметричные функции и действуют совместно, а эффект их воздействия на базовые процессы роста и развития определяется их суммарным балансом в тканях. В частности:

- ауксины формируются в растущем апексе (верхушке) побега и распространяются по транспортной системе в сторону апекса корня, стимулируя в нем формирование цитокининов, а цитокинины формируются в растущем апексе (верхушке) корня и распространяются по транспортной системе в сторону апекса побега, стимулируя в нем формирование ауксинов;

- ауксины и цитокинины совместно стимулируют деление клеток и рост их в длину, изменение свойств клеток (дифференцировку) после деления с образованием тканей других типов, а также поступление в меристемы (зоны роста) необходимых питательных веществ;

- ауксины подавляют развитие боковых побегов и стимулируют образование боковых корней и корневых придатков стебля, в то время, как цитокинины подавляют развитие боковых корней и стимулируют развитие боковых побегов;

Функции ауксинов и цитокининов

Именно благодаря такой зеркальной симметрии росторегулирующих функций ауксинов и цитокининов и их совместному действию формируется требуемая форма кроны и корня, а также регулирование соотношения их размеров по длине и диаметру.

Однако у этих фитогормонов есть и асимметрия, в частности:

- в стимуляции деления клеток ведущая роль принадлежит цитокининам, а в росте клеток растяжением в длину - ауксинам, хотя в обоих случаях обязательно необходимы оба фитогормона;

- цитокинины стимулируют открытие дыхательных устьиц листьев, являясь индикатором нормального поступления воды от корней, а также выполняют ряд других специфических функций, связанных с цветением и образованием семян;

- благодаря ведущей роли ауксинов в стимуляции роста клеток в длину именно они ответственны за процессы гео-, фото- и тигмотропизма.

Функция, связанная с тропизмами, необходима для правильной ориентации растения относительно внешних факторов - гравитации, света и опор (для вьющихся растений). Она реализуется перераспределением ауксинов в поперечном сечении, вследствие чего клетки с разных сторон органов удлиняются по-разному, что приводит к изгибу органов в нужную сторону. Тропизмы представляют особый интерес, но их подробное рассмотрение является предметом отдельной публикации.

Наиболее распространенными из ауксинов являются индолил-3-уксусная кислота - гетероауксин , и индолил-3-масляная кислота . Как и все другие ауксины, они являются производными индола , что отражено в их наименовании. Цитокинины по своей химической природе являются производными 6-аминопурина (аденина ), наиболее распространенными из которых являются зеатин , 6-бензиламинопурин и 6-изопентиниламинопурин .

Химическая структура ауксинов и цитокининов

Синтетические аналоги ауксинов используются в регуляторах роста - стимуляторах корнеобразования. В частности, индилол-3-уксусная кислота является основой одноименных препаратов Гетероауксин, производимых фирмами Ортон и Техноэкспорт, а ее калиевая соль служит основой препарата Корнерост. Другой ауксин - индолил-3-масляная кислота является основой популярного препарата Корневин и его аналогов - препаратов Корнестим, Укоренитъ и Корень-супер. Следует иметь в виду, что недостаточная доза ауксина может не обеспечить требуемый эффект, а излишняя может привести к угнетению растения, т.к. высокие дозы ауксина стимулируют синтез этилена (см. ниже).

Природные цитокинины и их синтетические аналоги в настоящее время в регуляторах роста не используются. В то же время нашел применение ряд веществ - производных фенилмочевины, обладающих цитокининовым эффектом. Наиболее известным в этой категории является зарубежный регулятор роста - дефолиант тидиазурон (дропп) , предназначенный, в основном, для хлопчатника (в настоящее время в РФ не разрешен). Отечественным препаратом аналогичного действия является цитодеф (также в настоящее время в РФ не разрешен).

ГИББЕРЕЛЛИНЫ

Гиббереллины образно именуются «гормонами благополучия зеленого листа», поскольку синтезируются, по большей части, в листовых зачатках (примордиях) и в молодых листьях, откуда транспортируются к нужным органам. Необходимый для прорастания и начального роста запас гиббереллинов содержится в семенах. По сравнению с ауксинами и цитокининами гиббереллины являются несколько более сложными веществами и разнообразие их существенно выше (более 80 видов, по некоторым данным до 120).

Гиббереллины способствуют одновременному росту и делению клеток, но механизм их действия иной, чем у ауксинов и цитокининов, и воздействуют они, в основном, на другие клетки, в первую очередь стимулируя рост в длину междоузлий, на рост которых ауксины и цитокинины не влияют. Это их наиболее значимая функция, хорошо наблюдаемая в экспериментах. Кроме того, гиббереллины также причастны к стимуляции процессов прорастания семян, цветения, закладки пола цветков, опыления и в некоторых других. Однако наиболее известной и практически востребованной является функция стимуляции образования завязей, в связи с чем они используются в качестве основы регуляторов роста - стимуляторов плодообразования.

Функции и химическая структура гиббереллинов

По химической природе гиббереллины являются производными гиббереллиновых кислот , называемых также гибберреловыми и обозначаемых аббревиатурой GA (от giberellic acid ) с добавлением порядкового номера. Самой распространенной является кислота GA3, менее распространены GA1, GA4, GA5, GA7 и GA8. Производные натуральных гиббереллиновых кислот широко используются в качестве основы регуляторов роста - стимуляторов плодобразования, в частности, препаратов Завязь, Бутон, Гибберсиб, Гибберросс, Плодостим, Расцвет и Цветень.

БРАССИНОСТЕРОИДЫ

Брассиностероиды присутствуют в каждой клетке растений, но в исключительно малых количествах. Их разнообразие достаточно велико (более 60). Наиболее известной их разновидностью является брассинолид - первый из обнаруженных брассиностероидов.

Роль брассиностероидов пока изучена далеко не полностью. Однако в целом можно констатировать, что они усиливают действие других фитогормонов - продлевают рост и деление клеток, вызываемых ауксинами, цитокининами и гиббереллинами, усиливают реакции тропизмов, способствуют дифференцировке тканей, повышают чувствительность и эффективность защитных систем растений по отношению к отрицательным факторам окружающей среды, выступая таким образом в роли адаптогенов, в т.ч. иммуномодуляторов и антистрессантов. Однако действие брассиностероидов на разные растения может быть различным, а в ряде случаев противоположным действию остальных фитогормонов.

Функции и химическая структура брассиностероидов

Использование брассиностероидов в качестве основы регуляторов роста считается весьма перспективным, т.к. они оказывают комплексное стимулирующее воздействие на многие системы и органы растений при весьма малых концентрациях. Однако разработка таких препаратов достаточно сложна, в т.ч. в связи со сложностью получения брассиностероидов из природного сырья, что влечет необходимость его замены синтетическими аналогами. В РФ пока выпускается только один препарат такого типа - Эпин-экстра на основе 24-эпибрассинолида - синтетического аналога природного брассинолида .

ЖАСМОНАТЫ

Жасмонаты в растениях выполняют несколько функций, которые условно можно поделить на две категории:

Функции, связанные с защитой от внешних неблагоприятных факторов, в т.ч.:

- поддержание (в синергизме с абсцизовой кислотой) водного тургора клеток тканей путем закрытия дыхательных устьиц при водном дефиците;

- активацию (в синергизме с этиленом) процессов заживления механических повреждениий тканей;

Функции, связанные с завершением вегетационного периода, в т.ч.

- подавление процессов образования хлоропластов (носителей хлорофилла);

- стимуляция процессов накопление запасных белков в клубнях, луковицах и семенах.

Функции и химическая структура жасмонатов

К категории жасмонатов относятся жасминовая кислота , называемая также жасмоновой , и некоторые ее эфиры, наиболее распространенным из которых является метиловый эфир - метилжасмонат . В настоящее время жасмонаты в препаратах для регулирования роста или улучшения защитных функций растений не используются.

САЛИЦИЛАТЫ

Салициллаты выполняют функцию активации механизмов защиты растения от патогенных мкроорганизмов, действуя при этом в синергизме с жасмонатами и этиленом. Сигналом к аткивации этих механизмов служит повреждение тканей растения, вызываемое патогенами. В результате, кроме синтеза жасминовой кислоты, описанного выше, запускается синтез салицилатов, которые далее активируют две цепочки иммунных реакций:

- запуск механизма т.н. сверхчувствительности , в результате чего стимулируется ускоренная гибель поврежденных клеток растения и патогены локально лишаются источника питания;

- запуск глобального механизма синтеза антипатогенных белков (PR-белков, от pathogenesis-related proteins), подавляющих вредоносные микроорганизмы и создающих барьеры для их проникновения в ткани, т.е. стимуляция активности иммунной системы растения в целом.

Функции и химическая структура салицилатов

Самым распространенным салицилатом является салициловая кислота - близкий родственник ацетилсалициловой кислоты , т.е. всем известного аспирина. Исследования влияния обработки салицилатами на иммунитет растений ведутся достаточно широким фронтом, однако на сегодня регуляторов роста - адаптогенов на основе или с добавлением салицилатов нет. В то же время в народной практике с определенным успехом для укрепления и оздоровления ослабленных растений применяется богатый салицилатами настой ивовой коры, а некоторые регуляторы роста (например, Альбит) содержат действующие вещества, запускающие синтез в тканях растений салицилатов, запуская таким образом глобальный иммунный механизм.

АБСЦИЗОВАЯ КИСЛОТА

Если ауксины, цитокинины, гиббереллины и брассиностероиды выполняют все «созидательные» функции, стимулируя рост и деление клеток и, соответственно, рост и развитие растений и их органов, а также активацию их систем и жизненных процессов, и поэтому на схеме обозначены «живым» зеленым цветом, то абсцизовая кислота в первую очередь причастна к процессам торможения жизнедеятельности, причем, как при завершения цикла вегетации, так и при возникновении неблагоприятных условий - похолодания, недостатка влаги, засоленности почвы.

Абсцизовая кислота выполняет следующие функции:

- при пониженных температурах и недостатке влаги тормозит все реакции, вызванные ауксинами, цитокининами и гиббереллинами, в т.ч. останавливает рост растения и раскрытие почек, уменьшает транспирацию, закрывая устьица, стимулирует опадение листьев;

- регулирует состояние физиологического покоя деревьев в середине периода вегетации, в. т.ч. блокирует апикальное доминирование ауксинов, разрешая раскрытие боковых почек и рост боковых побегов;

- регулирует состояние покоя семян, в т.ч. обеспечивает их обезвоживание и ингибирует прорастание в отсутствие влаги;

Для производства регуляторов роста в настоящее время абсцизовая кислота не используется.

Функции и химическая структура абсцизовой кислоты

ЭТИЛЕН

Этилен образуется, практически, во всех тканях и его действие проявляется на всех этапах жизненного цикла растения - от прорастания семян до созревания плодов. Образовываться этилен может как в результате реакции на внешние механические воздействия, так и в соответствии с фазами вегетационного цикла. В первом случае он выполняет следующие наиболее важные функции:

- оптимизирует геометрические параметры проростка в случае упирания его в препятствия в процессе прорастания;

- выступает синергистом в запуске механизмов защитных реакций на механические повреждения, способствуя образованию в тканях жасмонатов и салицилатов;

- стимулирует образование т.н. раневой перидермы - пробкоподобной отделительной прослойки либо между поврежденными и здоровыми тканями, либо в основании поврежденного листа или плода, в результате чего поврежденные ткани, листья или плоды вместе с повредившими их вредителями или патогенами отделяются от растения и опадают;

- непосредственно подавляет некоторые патогены, например, возбудители ржавчин ;

- стимулирует опадение ненужных органов оплодотворенных цветков с началом образования завязи в результате ее механического давления на окружающие ткани;

Во втором случае этилен тормозит процессы роста в конце вегетационного периода, в т.ч. стимулирует разрушение хлорофилла и старение листьев с образованием отделительной перидермы в их основании, а также стимулирует процессы созревания плодов по окончании их роста с образованием такой же, как у листьев, отделительной перидермы в их основании.

Кроме того, у ряда культур этилен может вызывать специфические реакции, например преимущественное образование цветков одного пола.

Функции и химическая структура этилена

Продуцируемый растениями этилен может распространяться не только по сосудистой системе растений, но и через атмосферу, что резко сокращает время реакции, а также синхронизирует процессы, вызываемые этиленом, в рядом расположенных растениях и плодах. Это свойство широко используется в быту для ускорения дозревания томатов, когда вместе с зелеными кладут несколько спелых, этиленом которых стимулируется дозревание остальных. Обработка овощей и фруктов этиленом широко практикуется в промышленных масштабах для стимуляции дозревания недозрелых плодов и придания им товарного вида после их хранения или транспортировки.

В чистом виде применение этилена в агропрепаратах - регуляторах роста в связи с его летучестью невозможно. Поэтому растения обрабатывают т.н. этиленпродуцентами , т.е. препаратами, выделяющими этилен при контакте с тканями растений. На данный момент в этом качестве используется 2-хлорэтилфосфоновая кислота , на основе которой производятся препараты ХЭФК (Скороспел), Дозреватель и Зеленец. Первые два препарата предназначены для ускорения дозревания томатов и лука, а последний - для повышения завязываемости и ускорения выхода ранней продукции огурцов.

ПРОЧИЕ ФИТОГОРМОНЫ

Выше были рассмотрены основные, достаточно известные фитогормоны. Менее известны стриголактоны, полипептиды и полисахарины .

СТРИГОЛАКТОНЫ

Стриголактоны образуются в корнях растений при недостатке элементов минерального питания - азота, фосфора и других. Они транспортируются в надземную часть и в целях экономии минерального питания тормозят рост боковых побегов. Одновременно они стимулируют выделение в почву веществ-аттрактантов, привлекающих в корневую систему грибы-симбионты, улучшающие снабжение корней недостающими минеральными веществами.

ПОЛИПЕПТИДНЫЕ ФИТОГОРМОНЫ

Полипептидные фитогормоны обнаруживаются не у всех растений и при этом могут выполнять различные функции. В частности, у томатов и картофеля имеется полипептидный фитогормон системин , участвующий в запуске глобальной иммунной реакции в ответ на механические повреждения. У ряда других растений обнаруживется полипептидный фитогормон фитосульфокин , участвующий в процессах деления клеток и образования боковых корней и побегов. Известны фитогормоны этой категории, управляющие размером апикальной зоны роста побега, блокирующие процессы самоопыления, а также ряд других.

ОЛИГОСАХАРИНЫ

Олигосахарины в организме растений образуются в результате расщепления полисахаридов клеточных стенок. На сегодня известно, что фитогормоны этой категории участвуют в процессах стимуляции созревания.

Процесс открытия новых фитогормонов и новых свойств уже известных фитогормонов продолжается.

РЕЗЮМЕ

Как видно, фитогормоны выполняют в организме растений очень широкий спектр функций, связанных с саморегулированием их роста и сбалансированного развития их органов, с адаптивными реакциями как на жизненно важные, так и на негативные факторы внешней среды, с созреванием плодов, с образованием семян, сезонным увяданием и пр. При этом их действие носит комплексный характер со множеством взаимных перекрестных связей, синергизмом, антагонизмом и прочими эффектами. Знание и понимание этих сложных механизмов играет важную роль в разработке агротехнологий, в т.ч. в разработке и применении специальных агропрепаратов для регулирования роста и развития культур.

.jpg)